もうかれこれ2年近く経つでしょうか?宮城県の老舗旅館「湯主一條」さんの社長さんのメルマガをずっと配信してもらっています。昨春、お世話にもなりました★

何と20代目だそうです。室町時代から延々と受け継ぐって本当に奇跡的なこと。ホームページには、「一條家の先祖は、京の公家の出という記録や家系図が古い巻物に残されています。今川義元に食客として仕え桶狭間の戦いで破れた後、一條市兵衛(いちじょう・いちべえ)は京都よりこの地にやって来ました。」とある。凄い。今川義元だよ、駿河国の太守。先祖が海道一の弓取りと評された今川義元の食客って凄すぎます。

今回のメルマガはこんなことが書いてありました。以下そのまま転記。

1999年にホテルを辞めて戻り、2003年に父の急逝で世代交代。2004年一部個室料亭化をして、2008年に全館総リニューアル。湯治場からスタートした経営者人生。建物自体は変わりませんが、中身を少しずつ変えてきました。

掃除、接客、料理内容・・・「自分たちの泊まりたい宿にする」これが私たちの出発点。今もこの想いは変わりません。(今まで文字にしたことはありませんでした)

世代交代して22年。来月の今頃は新館THE YUKAWA一條支店が開業しています。このままでは次の世代にバトンをつなげない!危機感はあったものの、信用もお金もない。まずは信用を作るところからコツコツ。そんな中で自然災害があり、新型コロナ禍があり、だいぶ時間がかかりました。予算もかなり大きくなりました。とはいえここまできました。湯主一條につながる狭い坂を上ると途中から空気が変わるのを感じます。そして一條の森の静けさに包まれます。THE YUKAWA一條支店の敷地に入ってくると、世界が少しだけ静かになり、自分の呼吸が深くなるのを感じていただけます。深呼吸できる場所(森・土地)があります。人によっては、それを「結界」というかもしれません。あるいは「此岸」と「彼岸」を分ける境目だと感じるかもしれません。旅行者はもはや「高価なモノ」ではなく「心が揺さぶられる体験」を求めていて、具体的な行き先そのものよりも、旅で得られる感情や意味を重視するようになっているといわれています。私たちはこの潮流を踏まえ、ラグジュアリーの定義を刷新し、物質的贅沢を超えた精神的贅沢を提供してまいります。

この社長さんのメルマガはいつも心が籠ってて引き込まれます。いろいろと困難を乗り越えた人にある優しくとも力強い言葉に惹きつけられます。

宿と建築は違えど、「自分たちの泊まりたい宿にする」→私たちは「自分たちが住みたい家をご提案する」これ一つでやってきました。だから後々メンテナンスで大きなお金がかかる新建材は極力使わない(サイディングやコロニアル屋根、ビニールクロス、合板フローリング等々、やりませんシリーズが30建材ぐらいあります、笑)、木・土・草・石・紙という自然の素材を先人たちが遺した卓越した技でまとめ上げる、夏を旨とすべしという日本のを忘れずべからず、大工棟梁を筆頭とした職人たちの手作りであれ、など書き出したらまだまだたくさんありますが、自分たちが暮らす家ならこうありたいという芯はぶれずに貫いてきた私たちです。湯主さんも同じハートでやっている。だから惹かれる。

昨春、湯主さんにお世話になりましたが、ハートが同じだったから惹きつけられたのでしょうかねぇ。

人と人のご縁は目に見えないもので繋がっていると断言できます。今まで文字にしていなかったという言葉も心を強く打つ。言葉に強く打ち出してスタッフも同じハートをより強く持ってお客様を迎えてほしいと願います。

知行合一の精神~「知ること」「行うこと」は一体であり、それを理解するためには行動が伴わなければならない~、だから有言実行がいいな。

メルマガを拝見してて、いつも社長さんの思いが溢れており、少しでも店を良くするために勉強をされている、しかも淡々と書かれていることが素敵なのです。ちょっと皆さんにご紹介したくて綴りました。

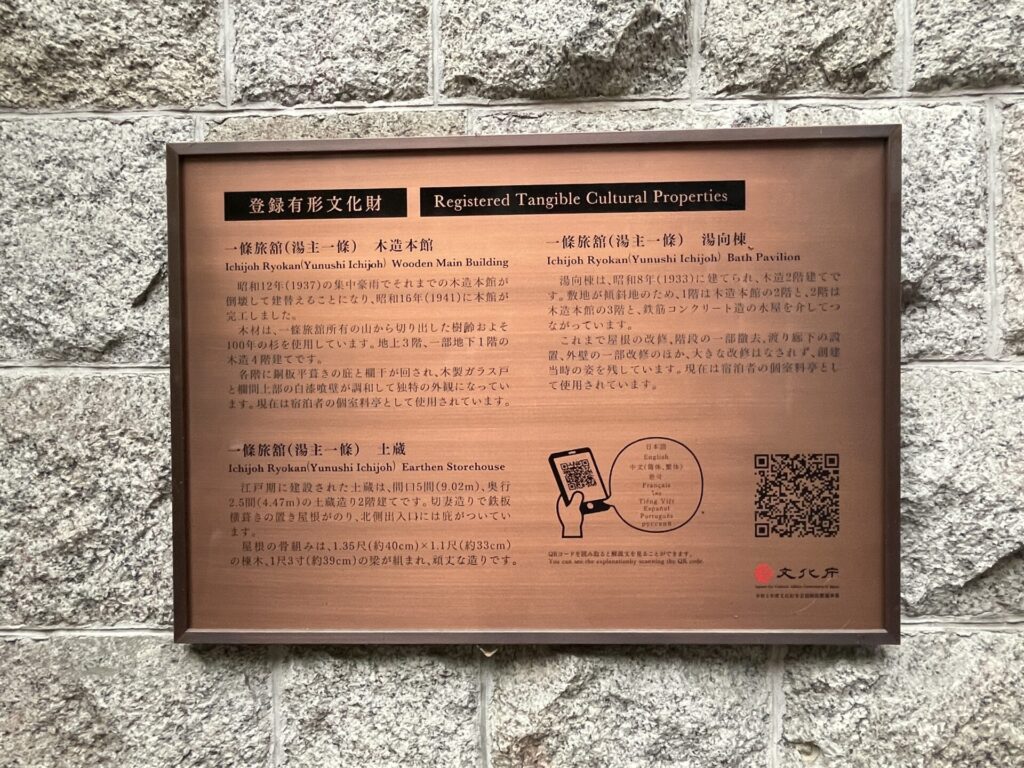

宿もぜひ行ってみて。本当にここ?というぐらいの奥まったところにある宿。大正年間に建てられた木造三階(4階だったかな?)の建物は東日本大震災にも耐えた立派な木造建築。ここでご飯を頂けます。ミシミシと鳴る床は100年超の歴史の生き証人。

昨年春に行った際に撮った写真アップするね。また行きたい宿の一つです。