和室の造作は大工の技術が全て現れるところ。今のように石膏ボードでペタペタ貼って、クロス仕上げて終わりではないからね。

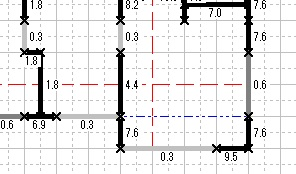

下の写真は長押のひなどめ。綺麗に仕上がっている。

ネットから拝借した画像ですが以下が納め方(この大工さん、めっちゃうまいです)

このように木口を見せないようにする細工です。大工仕事は木口を見せてはいけません。木口を見せたままの仕事はやっつけ仕事という。

こちら側もしっかりとひなどめが。

この長押はおそらく木曽桧。目が通り、高級材。鴨居も同じだよ。

落とし掛け。杉赤身。床の間との仕口部分の落とし掛けの出方が個人的には好み。木口をすごく出す親方がいるが、ほんのり顔を出すぐらいがいいなー。

これが圧巻。手彫り欄間が長さが2間(3.6m)。普通は1間(1.8m)で、真ん中に鴨居を吊り上げる束が入りますが、これは珍しい。初めて見ました。こんな欄間は恐ろしく高かったはず。

天井板は杉の突板目透かし天井。廻り縁が二重廻り縁でこれも高級座敷に採用されるものですよ。

最近のビニールクロスで真っ白かつ、中途半端なデザインの家は見飽きました。半世紀経って美しいと思わないと思う。

和のデザインが廃れてしまってますが、和のデザインをより現代の感覚に研ぎ澄ませてみるのがいい。デザインのヒントはこういうお住まいにある。

材木一つ、スケールを当ててサイズを測ってみると、なるほどという構成になっているんです。災害などは歴史から学ぶと言いますが、建築も歴史から学ぶことをお勧めします。