低コスト耐震工法には、A工法というものを採用します。

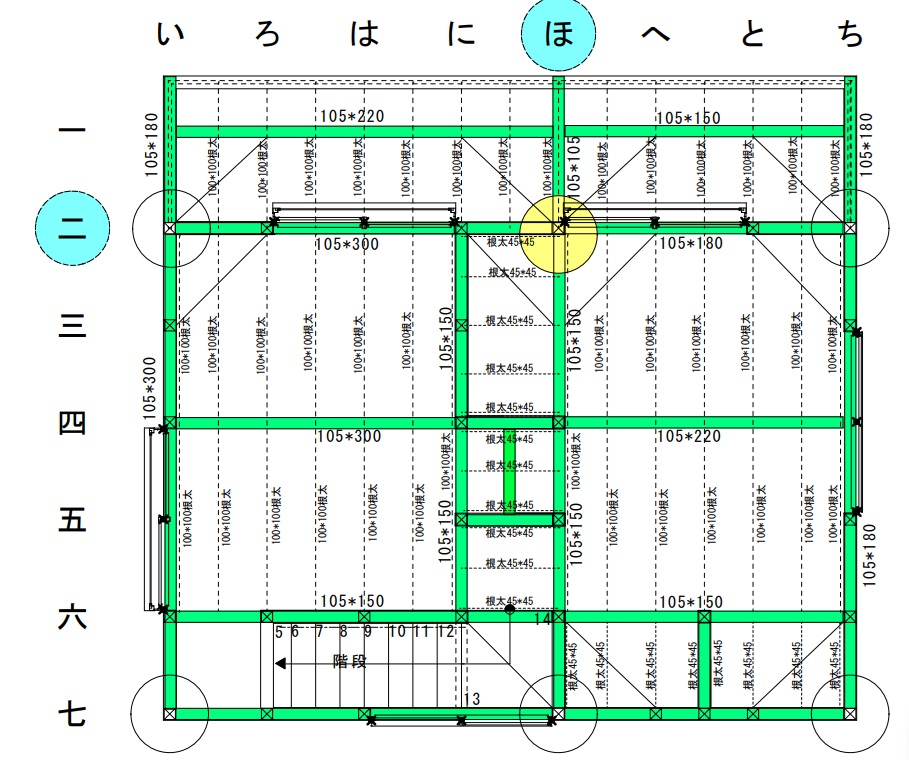

構造計算して柱引き抜け力〜N値を算出、N値に応じて様々な金物を使います。記号で選別されていますが、なんと日本の昔のいろは歌を使っています。金物の強度記号にはい、ろ、は・・・とたくさんあり。木造建築の軸組みの記号に、いろはに・・・と一二三四・・・を組み合わせているのと連動しているのかな?

例えば下記の構造図。

黄色の柱の呼び名は「ほの二」と言います。今でもいろはにほへと・・・一二三四・・・を使うって日本っぽくていいよねー。ちの七を持ってこい!!!と言われれば、右隅の通し柱を持ってこいという意味。

上記の写真のような取り付け方法だと土壁が邪魔で指定ビスが取付けられません。そのため手前で取り付けを。

こうなると耐力面材を取り付ける下地が入らない。下地の一部を欠き込んで取り付けても良いのか否か?答えはオッケーです。

が、指定された下地の取り付け釘数を確保しなければなりません。

このように色々と考えることが多く、臨機応変さが求められます。

逆にこのようになると下地取り付け無理になる。

引き抜き力が大きくなると金物も比例して大きくなり、土壁がついたままだと下地取り付けが不可に。

こういう場合は、土壁の欠き込みルールがあり、一部欠き込みして土壁の強度計算をし直して行います。

このように設計段階の想定と現場が異なってくることがままあり、施工を知らないとなかなか骨が折れるのが低コスト耐震補強です。

だから面白いのですが。

施工に精通していないと低コスト耐震補強は難しい。なかなか広まらない理由の一つですよー。

でもね、現場で勉強すりゃわかる。紙の上ではわからない。全ては現場。努力が必要だよね!